ABOUT

小池博史ブリッジプロジェクト-ODYSSEY

2012年5月、30年の活動に終止符を打った舞台芸術カンパニー、パパ・タラフマラの主宰/演出家小池博史が同年6月より「小池博史ブリッジプロジェクト」を始動。

舞台作品制作だけでなく映像・写真・インスタレーション・文章などのメディアを活用した多角的な発信を行なう。イベント・講演会・ワークショップ・教育プログラムの実施など、“からだを使って考える”事の出来る人材の育成も含めた、包括的な視野で世界・時代・文化の架け橋を創り出すアートプロジェクトとして、世界を舞台に活動。

※2023年6月より「小池博史ブリッジプロジェクト-ODYSSEY」に名称を変更

代表者 小池博史

設立 2012年6月

MISSION

設立理念/ミッション

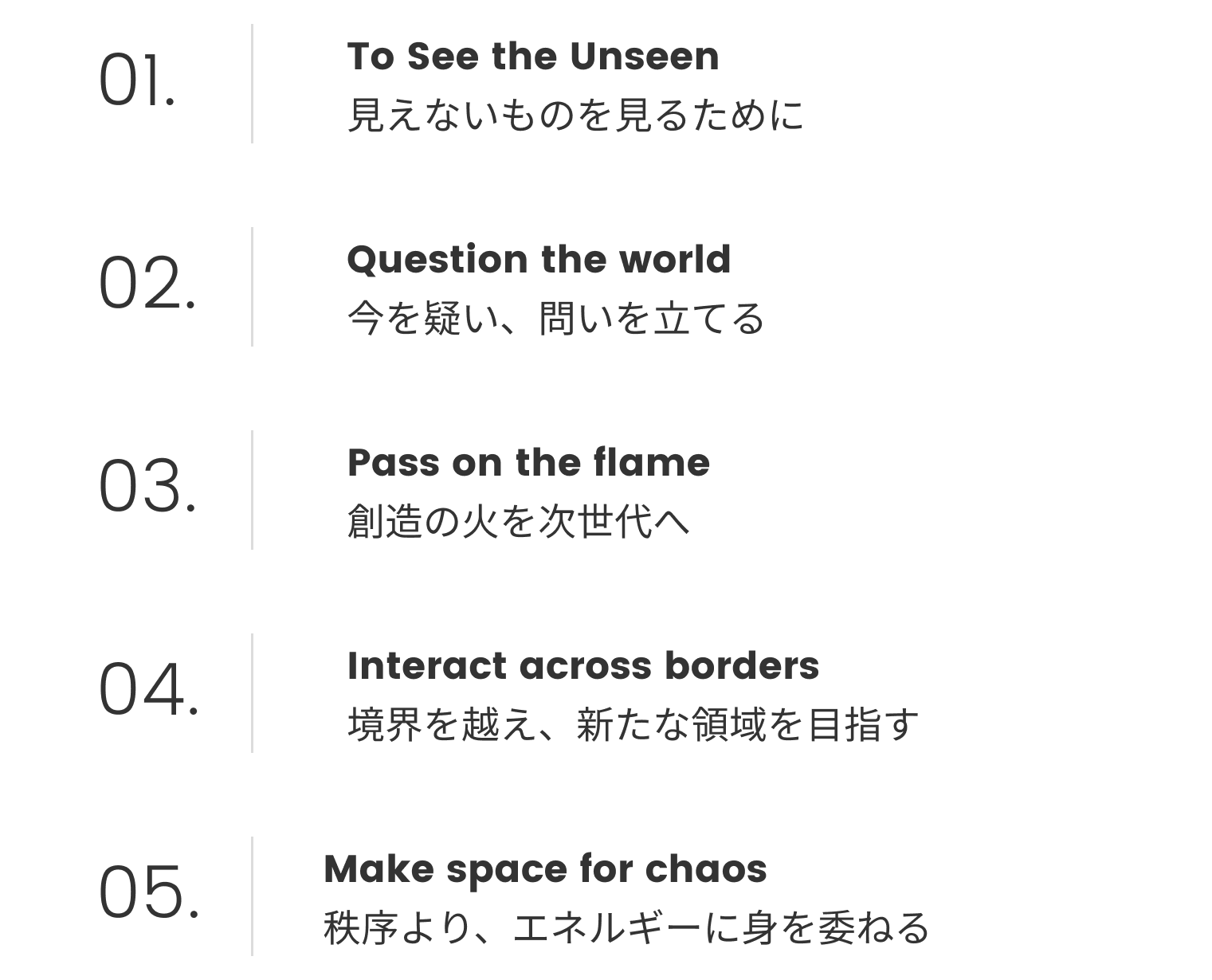

今は大きな変革期。ゆえに最も重視すべきは「芸術的思考」である。それは「原初性」「歴史性」の見直しから来る「世界的視野での創造・探究」と言い換えてもよい。「小池博史ブリッジプロジェクト」では「見たことのないものの創造」というキーワードを中心に据えて、【創作】【教育】【発信】の3つの活動を通し、’世界の架け橋’となることをミッションとする。人と人、地域と地域、文化と社会、過去から現在、未来へ、多層的なベクトルを繋ぎ、現在の荒波を乗り越え、新しい時代を築くためのプラットホームの形成を目指す。

PROFILE

小池博史 略歴

空間演出家・作家・振付家、映画監督、「舞台芸術の学校」代表

茨城県日立市生まれ。一橋大学卒業。

「パパ・タラフマラ(1982~2012)」、「HIROSHI KOIKE BRIDGE PROJECT- ODYSSEY(2012年〜現在)」主宰

演劇・舞踊・美術・音楽等のジャンルを超えた作品群を18カ国において100作品を創作。42カ国にて公演実績を持つ。

各国アーティストとの作品制作やプロデュース作品の制作、世界各地からの演出依頼公演、プロのみならずアマチュア対象のワークショップも数多く実施。

つくば舞台芸術監督、アジア舞台芸術家フォーラム委員長、国際交流基金特定寄附金審議委員等の審議員、審査員、武蔵野美術大学教授を歴任。

著書:

「ロング グッドバイーパパ・タラフマラとその時代」(2011年、青幻舎刊)

「からだのこえをきく」(2013年、新潮社刊)

「新・舞台芸術論ー21世紀風姿花伝」(2017年、水声社刊)

「夜と言葉と世界の果てへの旅:小池博史作品集」(2018年、水声社刊)

LINKS: 小池博史歩き方ラジオ / NHK Direct Talk / メールマガジン

プレスキット

プレスキットをご希望の方は以下のリンク先からご利用ください。

掲載される際は必ず、演出家名、作品名、写真家のクレジットの記載をお願いいたします。

なお、使用媒体名、リンクを必ず当方までお知らせください。

※Google Drive へ移動します。

活動内容

育成事業

国際的な舞台芸術の文脈において、18カ国で作品制作を行い、42カ国で上演、500人以上の外国人アーティストと創作を行って来た演出家・小池博史が中心となって、日本の若手アーティスト及びスタッフが今後国内外で活躍するためのトレーニングや制作への参加を実施する総合的なプロジェクトです。世界でも高く評価され、その作品は唯一無二とも評される小池博史の創造性豊かな現場作りを核に、育成対象者の技術と視野を国際基準へと引き上げる。日本の若手舞台芸術家たちが国際的に飛躍するための基盤を築き、彼らの可能性を最大限に引き出します。

育成対象アーティストなど: 山上渡、今井尋也、西川壱弥、池野拓哉、櫻井麻樹、津山舞花、太田豊、岸本智也、森聖一郎、富山貴之

ワークショップ

空間演出家・小池博史によるワークショップは、どのような環境でも最終的にひとつの作品に仕上げることが最大の特徴です。地域の特性を活かし、一人一人の個性と表現力、創造性を引き出す活動として「創作ワークショップ」と呼んでいます。 国内外で活躍するアーティストによるワークショップも企画しています。身体のみならず音楽、衣装など様々な内容を対象にし、企業研修や学校カリキュラムへの導入などにも導入可能です。

子ども向け公演

芸術文化の発展のために、次世代への教育が欠かせないという考えのもと、幼稚園児や小学生向けに公演やワークショップを行っています。子どもの頃に本物の芸術に触れることは、一生の財産になります。舞台芸術を通して、子どもたちに強い記憶を与え、世の中や自分自身へ何かしらの問いを持つことや、美しい音楽・空間芸術に触れ、感動を体験してもらいます。

公演実績:金沢21世紀美術館(金沢市/石川)、長久手市文化の家(長久手市/愛知)、都内小学校、保育園など

小池博史作品へのさまざまなコメント

是枝裕和 映画監督

意味に還元できない、意味を問う下品な欲求を見る者に歓喜しない何かだった。

静かで深い情感に寄り添うように、そこには研ぎ澄まされた理性があった。

それは肉体や汗によって生まれるものとは異質の身体表現だった。

僕はそこに小池博史という人間の、肉体としての脳を観たのだろうと思う。

そして、それは僕自身が目指している、表現の形だった。

茂木健一郎 脳科学者

小池博史さんとパパ・タラフマラは、常にアウェーの闘いをしている。

普通に考えれば日本はホームになるのだけれども、母国を敢えてアウェーにしてしまうところに小池さんのすごさがあり、その点を私は最も尊敬している。